Sexta-feira. A tarde caía mansamente trazendo com o seu desfecho um vento frio, fora de época. Mas, o tempo andava mesmo muito mudado. Sob o alpendre da velha casa caiada de novo, Sá Zefinha do finado Juca do Capim do Boi tirava boas baforadas do cachimbo de pobre. Cachimbo de bola de barro. Entende-se por bola do cachimbo a parte onde se põe o fumo picado para ser queimado. A fumaça produzida pelas baforadas criou visões. Sá Zefinha viu uma estrada com uma reta comprida, que se aproximava e sumia. O que aquela visão lhe queria dizer? Ela sempre foi muito religiosa, desde pequenina. Pequenina é o modo de dizer, pois ela pouco cresceu. Era pequena, atarracada, olhos vivos, cabelos mais brancos que lã de algodão, do bom algodão que o seu falecido pai plantava outrora na Várzea da Timbira. A visão vinha e voltava. Vinha e voltava. Ela ficou intrigada. Mas, podia uma cristã, temente a Deus e serva de Nossa Senhora, intrigar-se com visões saídas da fumaça de um cachimbo? Ora, claro que não! Tudo, porém, havia de ter um porquê.

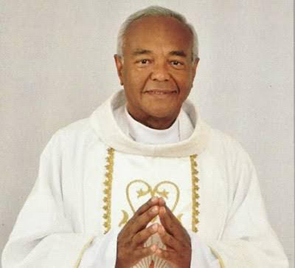

Sá Zefinha era frequentadora da Igreja, assídua às missas dominicais, aos atos da Semana Santa, às festas da Padroeira, à Missa do Galo. Em sua casa rezava a ladainha de Nossa Senhora todo dia treze de cada mês. Uma devota sem medida. E ainda ajudava a lavar e passar os paramentos da Matriz. Por puro prazer de servir. E desde a viuvez, a sua vida era a rotina mansa de sua casa e da Igreja. O padre Miguel sempre se referia a ela como uma zeladora ímpar da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também elogiava os quitutes que ela fazia e levava toda sexta-feira para a casa paroquial. Divinos quitutes. E o que dizer do frito de maturi (castanha verde, para quem não sabe) que ela cozinhava como ninguém sabia fazer melhor, nos tempos fartos de cajus? Uma iguaria que suplantava o melhor prato da melhor cozinha internacional. Nada se comparava ao frito de maturi. O padre lambia os beiços. E com razão.

O tabaco, contudo, era o fraco de Sá Zefinha. Vício desgraçado. Ela gostava de chupar o mel do tabaco que escorria pelo pito, embora fosse muito asseada de mãos e boca, após cada pitada. Lavava e enxaguava a boca com uma infusão de folhas de juá- mirim e hortelã. Era um dentifrício natural sem ter nada que se lhe comparasse. Já as mãos, após cada uso do cachimbo, eram lavadas à exaustão com sabão de coco. Pobre sim, mas asseada de dar gosto, como diziam as vizinhas.

Sá Zefinha tinha uma vida tranquila, sem apertos. O falecido marido lhe deixara pequena, mas segura pensão. Ele tinha sido funcionário do DER-SE, na função de faisqueiro, como se chamava no vulgo a pessoa que trabalhava nas estradas de rodagem, com pá e picareta, nos tempos idos. Filhos não tiveram. “Deus não quis”, ela dizia, resignada. A casa, embora antiga, recebia uma demão de cal e tabatinga todo ano. Os poucos móveis estavam sempre envernizados. Trabalho feito pelos meninos de Barriquinha Marceneiro. E os cacarecos de copa e cozinha eram areados de tal forma que se podia ver o rosto de quem se mirasse, no alumínio das panelas.

O defeito era, sim, o uso do tabaco. O puxar do cachimbo. Um dia, pouco tempo após aquela tarde da visão, Sá Zefinha sentiu uma canseira nos foles, ou seja, nos pulmões. Não havia de ser nada. Uma vizinha, Maria de Getúlio do finado Guilhermino, percebeu a falha nos pulmões, o resfolegar de foles furados. Linguaruda como ninguém, deu com os dentes. Procurou a beata Antônia Francisca de Juruminho do Queijo e contou sobre o estado de saúde de Sá Zefinha. “Tá pra morrer!”, disse. Sá Zefinha era muito querida. Também pudera: era um doce de pessoa, sem malquerença com quem quer que fosse. Prestativa como ela só. A beata alarmou-se. Na mesma hora, foi até a funerária de João de Pucina e encomendou um caixão, “mais ou menos deste tamanho”, sem dizer para quem era. Correu para o cemitério, onde sabia que encontraria Vardo, coveiro oficial do Município. Cova encomendada. Ah, faltava uma mortalha! Esta deveria ser uma peça bonita, azul da cor do manto de Nossa Senhora. Um azul clarinho, como convinha, e não aquele azulão de cegar um cristão com o qual vestiram Tininha de João Papudo. Um horror! Tudo ajeitado, tudo sob o devido controle. Sá Zefinha tinha uns trocados a juros na mão da beata, que tinha pequeno comércio ambulante de miudezas, com banca armada, nos dias de feira, defronte à loja de Afonso, ali na Praça do Pirulito de “seu” João da Farmácia. Daria para pagar todas as despesas, além das missas de corpo presente, de sétimo dia e de trinta dias. Faltava o quê? Avisar ao padre Miguel. “É pra já”, pensou a beata.

Era por volta das quatro da tarde. O padre Miguel estava refestelado em sua rede. A beata pediu à irmã do padre para acordá-lo. Meio zangado, o padre perguntou se ela não tinha o que fazer àquela hora. “Padre Miguel, é a coitada da Sá Zefinha!”. O padre arregalou os olhos ainda sonolentos. “Uma desgraça, padre. E tudo por causa do tabaco”. E o padre: “Mas, o que é que eu tenho a ver com o tabaco de Sá Zefinha?”. O vigário conhecia muito bem os alardes da beata, que respondeu ainda mais alarmista: “A pobre tá morrendo. Ela não tira esta noite”. “E o que é que ela tem?”, indagou o vigário. A beata contou-lhe o que ouvira da outra loroteira. Ainda mais zangado, ele vociferou: “Procure o que fazer, Antônia! Desde quando o tabaco de Sá Zefinha lhe faz mal? Mal ela haveria de passar era se lhe tirassem o tabaco”. O vigário virou-se na rede e voltou a dormir.

Com tabaco, cachimbo e tudo, Sá Zefinha morreria muitos anos depois, aos noventa e oito anos de idade, muito bem vividos, em ordem de pobre. A visão daquela tarde distante, a estrada de reta comprida, foi um sinal de vida longa.